Homepage

Giovedì 20 Marzo 2008

Il critico: tante scoperte

oltre Klimt e Schiele

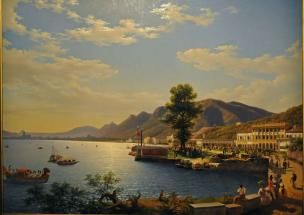

Elena Di Raddo della Cattolica analizza per i nostri lettori la mostra di Como: tra le curiosità anche un grande quadro inondato di luce che raffigura Villa Olmo nel 1838 (all'epoca si chiamava Villa Raimondi)

È un viaggio attraverso i fasti e la decadenza di un popolo alla fine del secolo quello che la mostra "L’abbraccio di Vienna" offre al visitatore nelle sale di Villa Olmo: dalla rassicurante stabilità dell’impero austriaco, che affiora nei ritratti della corte viennese di Martin van Meytens, alla fine delle certezze della ragione illuminista e l’aprirsi della crisi dell’uomo moderno espressa delle opere secessioniste.

Attraverso i dipinti del Museo Belvedere, selezionate dal suo curatore Franz Smola e dall’assessore Sergio Gaddi, è possibile rivivere i momenti finali dell’impero austriaco, messo in crisi dall’avvento di Napoleone, prima, e dalla restaurazione del Congresso di Vienna (1815) poi. Il senso della tragedia aleggia fin dalla prima sala della mostra: se i dipinti barocchi, realizzati da Franz Antopn Maulbertsch e Paul Troger, rievocano la ricchezza artistica della corte di Maria Teresa (1740-1780), alcune teste fisionomiche modellate da Franz Xaver Messerschmidt lasciano intravedere il lato oscuro dell’animo umano e sembrano preannunciare il dramma dell’imminente fine dell’impero austriaco.

La grandeur svanisce infatti completamente nelle opere dei pittori biedermeier, che si soffermano su temi più intimisti e di genere, evadendo dalla realtà storica attraverso visioni incantate dei paesaggi italiani, come le coste del napoletano, le cascate di Tivoli o le sponde del lago di Como, immortalate da Giuseppe Bisi. Mentre si rifugia nel culto per la pittura italiana antica l’autore de "La morte di Santa Cecilia" (1820-21), bell’esempio di quella pittura nazarena che ambiva al recupero della moralità dell’arte sacra dei primitivi italiani. Tra le opere di questo periodo spicca anche la "Suonatrice di liuto" (1838) di Friedrich von Amerling: una visione romantica dell’universo femminile attraverso il ritratto di una popolana intenta a suonare lo strumento musicale.

La figura femminile è una costante nell’arte viennese. Alla suonatrice fanno eco alcuni dipinti che esprimono i diversi modi con cui l’arte ha indagato l’universo femminile: dalla dolcezza materna della moglie ritratta da Josef Danhauser, al sottile erotismo espresso dai due dipinti, di stampo realista, di Johann Baptist Reiter. Ed è proprio il ritratto di una donna a segnare, tra le opere esposte, un’importante cesura tra la pittura ottocentesca e quella moderna della belle époque, che preannuncia la fase secessionista. Non altrettanto sereno e incantato è infatti lo sguardo con cui Anton Romako ritrae nel 1883 l’imperatrice Elisabetta: austera femme fatale su uno sfondo di rovi intricati. Secondo Luciano Caramel il ritratto «registra in effetti l’insinuarsi, che la complessa imperatrice visse dolorosamente, di quella condizione di reazione psicologica personale alla crisi dell’impero, politica, economica, sociale e culturale attraverso un processo appunto di interiorizzazione…».

Emerge cioè, nello studio psicologico del sogggetto, quell’inquietudine, sintomatica, come ha suggerito lo storico Carl E. Schorske, della "crisi dell’ego liberale" del vecchio ordine, che di lì a poco sarebbe esplosa nelle opere più simboliste di Klimt, e nei dipinti degli artisti più giovani di ascendenza espressionista Egon Schiele e Oskar Kokoschka, alimentata anche dagli scritti di Robert Musil, e, soprattutto dagli studi di Freud sull’inconscio. Simboli oscuri sono presenti del resto già nelle opere del maestro di Klimt, il pittore storicista Hans Makart, che ha decorato la maggior parte degli edifici viennesi del tempo con scene storiche e allegoriche di impianto monumentale, enfatiche e prorompenti, come l’imponente "Caccia sul Nilo" (1876) e "L’anello dei Nibelunghi" (1870-72), progetto per un grande affresco ispirato, appunto, all’opera di Richard Wagner e all’idea di arte totale.

Anche la ventata moderna della Secessione viennese ha poca durata. Lo spirito nuovo di "Ver Sacrum" (primavera sacra), la rivista fondata dagli artisti della secessione ben emerge nelle opere di Carl Moll e Koloman Moser e soprattutto nei dipinti paesaggistici di Klimt esposti nella mostra ("Dopo la pioggia" del 1898 e "Castello di Kammer sul lago Atter III" del 1910), ma il "Ritratto di Johanna Staude" (1883-1967) eseguito nel 1917-18 e rimasto incompiuto per la morte improvvisa del pittore, lascia intravedere nel volto etereo, incorniciato dal collo di pelliccia, su un corpo inesistente perché sostituito da un mantello decorato, il senso di spaesamento e solitudine dell’essere umano. È in questo clima di estrema crisi che si inserisce anche il dipinto-immagine della mostra, "L’abbraccio" (Coppia di amanti II), 1917 di Egon Schiele: l’incrocio dei corpi dei due amanti è un disperato aggrapparsi di due entità psichiche, più ancora che fisiche. La catastrofe della prima guerra mondiale è il crollo delle certezze e di ogni punto di riferimento nella cultura viennese del primo novecento, che neppure la forza prorompente e propositiva dell’avanguardia europea riesce a risollevare. Lo esprimono con evidenza le opere vicine all’estetica espressionista di Oskar Kokoschka e, soprattutto, un altro capolavoro del Belvedere, il grande dipinto di Maximilian Oppenheimer, che rappresenta Gustav Mahler mentre dirige i Wiener Philarmoniker (1935-52) in cui suoni, luce e colori, vicini al futurismo, irrompono, franando violentemente sulla scena, distruggendo e moltiplicando i punti di vista.

Elena Di Raddo

© RIPRODUZIONE RISERVATA