Alludere alla Decima Mas come ha fatto in questi giorni il generale Roberto Vannacci sul palco di Pontida, raccomandandone l’insegnamento agli studenti-Balilla, non significa propriamente evocare una squadra di boy scout, ma potrebbe essere una buona idea, a patto di rispettare la verità storica.

Perché occorre distinguere bene tra la gloriosa Decima dei mezzi d’assalto e ciò che la formazione divenne dopo l’8 settembre 1943. All’inizio della Seconda guerra mondiale la Regia Marina italiana, anche per far fronte alla mancanza di risorse necessarie a finanziare navi militari di grosso tonnellaggio, creò una serie di flottiglie con il ruolo di incursori. I principali mezzi erano i Mas, i motoscafi veloci ar mati di siluro, già utilizzati nella Prima guerra mondiale, come quello della “beffa di Buccari” di Gabriele D’Annunzio (l’imbarcazione, perfettamente conservata, è in mostra all’interno del museo del Vittoriale).

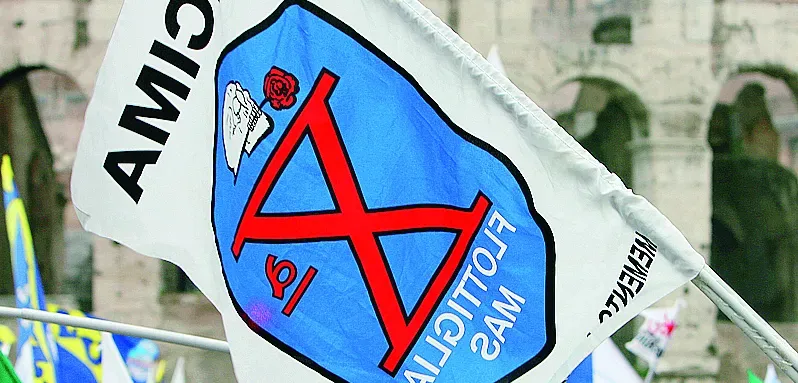

Le fl ottiglie si chiamavano prima, seconda, terza e via dicendo, come le legioni di Cesare. La Decima Mas era dunque un corpo d’élite specializzato in azioni marine, anche subacquee, grazie ai famosi “maiali” siluranti, lenti, malsicuri, capricciosi da guidare. Il nome ufficiale era Siluri a lenta corsa (Slc), lunghi tubi metallici carichi di tritolo, modificati per trasportare due uomini in tuta da palombaro o da sub. Sopra ci si sedeva a cavalcioni, come su un mulo testardo. E come un mulo, spesso si piantava sotto la superficie. L’idea era semplice e temeraria: spingersi di notte dentro i porti nemici, sotto la linea di galleggiamento, e piazzare cariche esplosive sotto le carene delle corazzate britanniche. Bastava però un guasto al motore elettrico, un cavo che saltava, una perdita d’ossigeno, per trasformare la missione in un suicidio.

Eppure, nel dicembre del 1941, i “maiali“colpirono duro. Nella base di Alessandria d’Egitto riuscirono ad affondare due corazzate della Royal Navy, la Valiant e la Queen Elizabeth. L’eco di quell’impresa si sparse in tutta Europa: improvvisamente la Marina italiana, spesso dileggiata per le sue sconfitte, mostrava di avere uomini capaci di infilarsi fin dentro il cuore delle difese britanniche. Il popolare scrittore spagnolo Arturo Perez-Reverte ha reso omaggio a questi marinai coraggiosi in un bel romanzo, “L’italiano”, ambientato nella rada di Gibilterra e nella città spagnola di Algeciras.

Ma dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943 tutto cambia. L’unità infatti si divide: una parte rimane fedele al re e continua a combattere a fianco degli Alleati, mantenendo la tradizione di reparto navale d’élite; l’altra, guidata dal principe Junio Valerio Borghese, sceglie la Repubblica Sociale Italiana e si stabilisce a La Spezia. È qui che cambia tutto. Quella ricostituita da Borghese viene trasformata in una grande unità di fanteria di marina al servizio dei tedeschi, impiegata soprattutto nella lotta antipartigiana.

Con migliaia di uomini, la nuova Decima si distinse per rastrellamenti, rappresaglie, fucilazioni di civili e torture in Liguria, Piemonte, Emilia e Veneto. A differenza dei reparti originari della Regia Marina, che avevano un codice d’onore cavalleresco (ripreso dal romanzo di Perez Reverte), la Decima Mas della RSI divenne sinonimo di ferocia. Le fonti resistenziali e storiche la ricordano come una delle formazioni più temute e odiate della Repubblica Sociale, paragonata spesso alle stesse SS tedesche. Borghese e i suoi uomini si schierarono con i nazisti prima ancora che nascesse la RSI, trasformandosi da audaci incursori in un’accolita di criminali.

Numerosi gli episodi documentati: dall’esposizione nella piazza di Ivrea del corpo di un partigiano di 22 anni, fino agli eccidi di Valmozzola, Borgo Ticino, Massa, Castelletto Ticino, Crocetta del Montello. La Decima gareggiava in efferatezza con la famigerata banda Koch e i suoi orrori perpetrati a Villa Triste, a Milano. Le torture inflitte ai prigionieri furono tra le più crudeli: corpi straziati con stracci imbevuti di benzina accesi, marchi a fuoco con la «X» sul petto, cadaveri appesi agli alberi con cartelli recanti la scritta: «È passata la Decima».

Questa fu la formazione del “principe nero” Borghese, lo stesso che nel 1970 organizzò un colpo di Stato fallito e poi riparò in Spagna. Dopo la sua morte, venne tumulato nella basilica romana di Santa Maria Maggiore. A quale delle due realtà storiche allude Vannacci quando inneggia alla Decima? Alla prima o alla seconda? O a tutte e due? Finora il generale non lo ha ancora spiegato. Dovrebbe farlo. Né qualche giornalista, forse perché distratto o forse solo per ignoranza storica, si è mai peritato di domandarglielo trovandoselo di fronte. Sarebbe importante, non si tratta di sfumature.

© RIPRODUZIONE RISERVATA