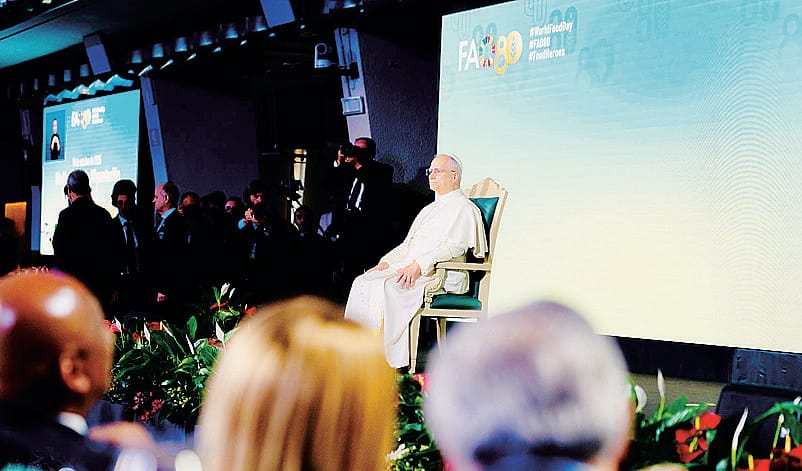

Di nuovo il Papa e di nuovo il Presidente. E di nuovo una lezione perfetta e precisa alla Fao di Leone XIV e di Sergio Mattarella ad un mondo dove le lacrime sono più copiose di ogni aiuto.

Non c’è niente da festeggiare per gli 80 anni della Fao. Certo senza la Fao e tante altre organizzazioni umanitarie sarebbe peggio. Ma sulla coscienza globale oggi restano inchiodati 673 milioni di persone con lo stomaco vuoto, che vanno a letto alla sera senza pranzo e senza cena, che rovistano nelle spazzature delle città, mentre tonnellate di alimenti vengono sprecate e guerre bruciano campi e li riempiono di mine. Eppure la coscienza globale non sanguina, le lacrime di milioni di persone non fanno breccia nell’orgoglio del mondo felice e satollo, sazio di beni e di cibo, soddisfatto della sua economia che uccide. Il mondo preferisce non sapere. Mattarella ha denunciato che queste tematiche sono «relegate ai margini del dibattito pubblico». La gente non sa quante persone muoiono ogni giorno di fame. E quando abbiamo saputo che a Gaza molti morivano anche di fame c’è stato un sussulto di incredulità, subito finito nell’oblio delle propagande. La fame era solo l’ultima arma del conflitto.

È accaduto a Gaza e accade ogni giorno a molte latitudini. Ieri Papa Leone è andato oltre la denuncia e ha offerto materia anche per la riflessione della giurisprudenza sui crimini di guerra, la fame come arma di distruzione di massa, strumento di genocidio, annientamento di comunità e di popoli interi. Non è una cosa nuova, ma la memoria oggi fatica, inciampa sull’ignoranza e non orienta più energie, come ha detto Mattarella, per «cogliere le sfide e rendere possibile la costruzione di un futuro più equo». Era già accaduto in Ucraina ai tempi di Stalin, «Holomodor», sterminio per fame, politica crudele per piegare una Nazione, milioni di morti. Da allora è cambiato poco. La fame è conseguenza delle guerre, ma anche tattica nei conflitti, fin dai tempi degli assedi medioevali delle città. È accaduto in Siria, affamamento da parte di Bashar al Assad dei territori a lui ostili, secondo le Nazioni Unite, in modo «sistematico». E poi in Yemen, nella regione del Tigrai in Etiopia, in Sud Sudan e nel Caucaso quando nel 2023 l’ Azerbaijan bloccò l’ingresso di cibo nella regione separatista del Nagorno Karabakh per costringere gli abitanti ad arrendersi. È un sistema efficace, arma che non richiede investimenti.

Ma Leone ha solo ricordato ciò che tutti dimenticano, risultato di quella «globalizzazione dell’indifferenza» che colpisce anche il diritto internazionale, sempre più piegato alla manipolazioni dei governi degli Stati. Le parole del Papa tuttavia non devono stupire. E se stupiscono, una grande parte di responsabilità è dell’informazione che preferisce puntellare l’ignoranza e della politica che ritiene la conoscenza un fattore altamente destabilizzante. Lo Statuto di Roma sulla Corte Penale internazionale certifica il crimine della fame, condannato anche da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. È tra le accuse contenute nel mandato di arresto di Benjamin Netanyahu e di Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano fino ad un anno fa.

Leone XIV non si è limitato allo stile dell’invettiva, che potrebbe essere trasformata fisicamente con l’immagine del pugno nello stomaco. È il ragionamento con il quale l’ha accompagnato che dovrebbe inquietare coscienze e istituzioni: «Sembra allontanarsi sempre più quel consenso espresso dagli Stati che considera un crimine di guerra la fame deliberata». Gli 80 anni di storia della Fao e di tutte le istituzioni sovranazionali sono stati segnati da riottosità e di polemiche, parole sempre più sprezzanti, atteggiamenti aggressivi tra gli Stati che hanno progressivamente reso impotente la diplomazia e alimentato un clima di diffidenza, rabbia e rifiuto, con sovranismi e nazionalismi soli strumenti delle agende internazionali. La crisi del multilaterismo ne è la conseguenza tragica con fallimento collettivo dei paradigmi del dialogo e della responsabilità comune. Eppure ci siamo abituati e lo accettiamo come se fosse un’indicazione di destino, «apatia» drammatica, ha detto il Papa, «inversione di rotta incomprensibile e inaccettabile», ha ammonito il presidente. Ma non possiamo più continuare così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA