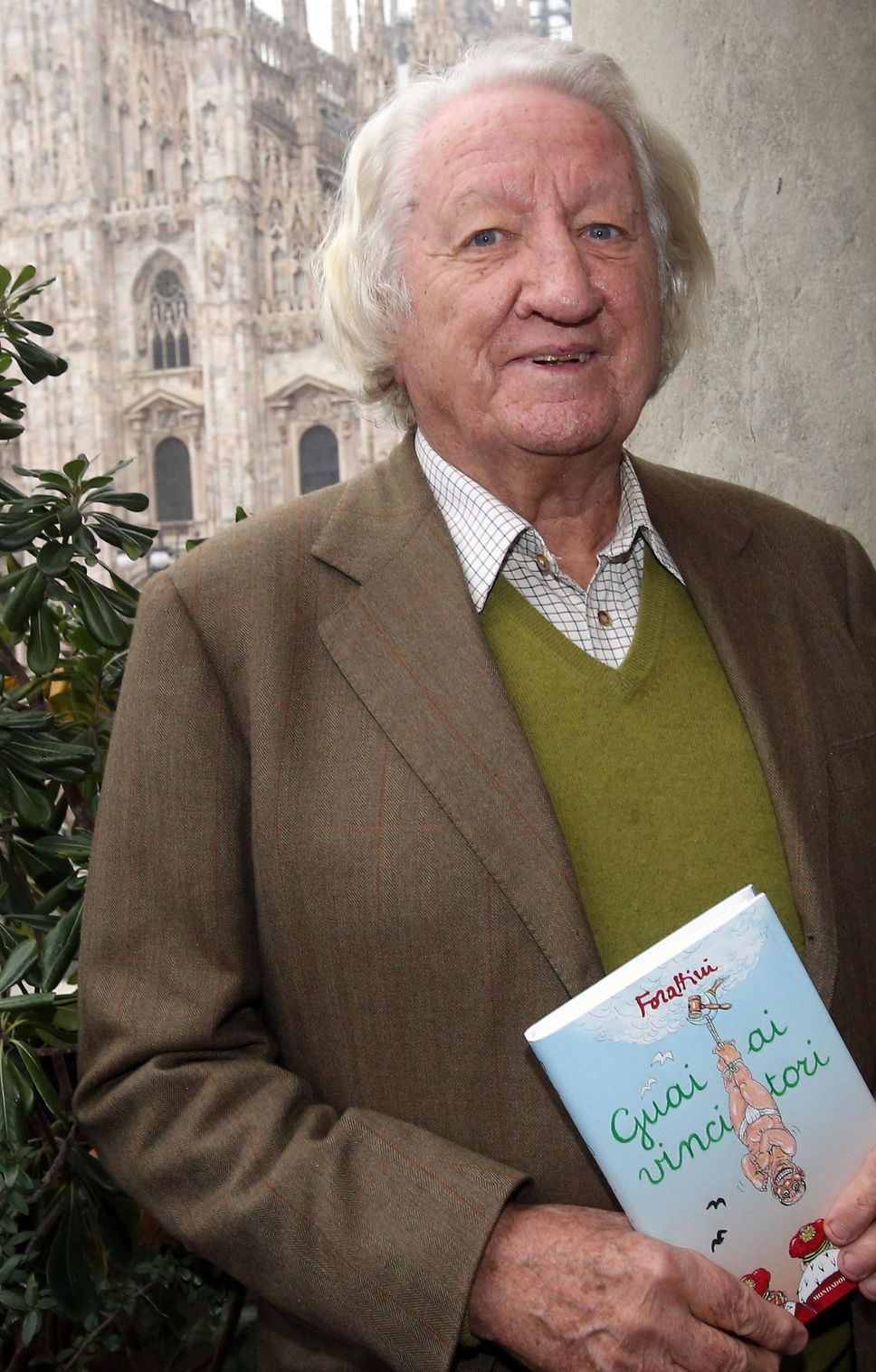

Poche altre matite come quella di Giorgio Forattini, scomparso nei giorni scorsi, hanno saputo tratteggiare con gioioso disincanto la Prima Repubblica. In controluce all’affresco ironico dei leader di destra e sinistra, alle loro contraddizioni umane e caratteriali, si distingueva l’acuta sinopia di un tempo e di una politica saldi dentro i loro orizzonti ideali. Negli anni Novanta, il senso di spaesamento è tuttavia cresciuto in parallelo al ricambio generazionale dei personaggi presi di mira. Via gli Andreotti, i Craxi e gli Spadolini, dentro un’infornata di post-democristiani antropomorfi e balbettanti, di post-comunisti grotteschi e livorosi (spesso più nella realtà che in vignetta). Fin lì, tuttavia, la commedia degli equivoci e la retrocessione a maschere aveva senso proprio perché i caratteri reali apparivano (apparivano, si badi bene) sfumati e complessi, il posizionamento della politica restava saldo all’interno di un album di famiglia più o meno riconoscibile.

Al di là dei conflitti tra i suoi vari personaggi, nella sua lunga carriera Forattini ha anche avuto il merito di fotografare gli istanti, gli eventi che spezzavano improvvisamente la routine: Fanfani che “salta” dalla metaforica bottiglia del No al referendum sul divorzio, le liste sbianchettate da D’Alema, le stampelle annata ’77 di Andreotti, il fantasma di Moro che incombe sul Divo e Berlinguer, le lacrime di coccodrillo della Sicilia dopo l’omicidio di Falcone.

Sono solo alcuni esempi di una verve non priva di un po’ di sana crudeltà, che sapeva tuttavia trarre la miglior ironia dal materiale umano dei partiti.

Finché c’è stato, certo, quel materiale.

La domanda che oggi sorge spontanea, a oltre un trentennio di distanza dalla “golden age” di Forattini, è se quel modello di satira sia ancora possibile. La risposta, tragicomica, è che l’attualità politica si conferma di gran lunga più grottesca della satira che dovrebbe canzonarla. La trivialità di gesti e linguaggio ha raggiunti livelli tali che non è nemmeno più declassabile. L’incompetenza è a tal punto palese che le gaffe reali sono molto meglio sceneggiate di quelle immaginarie. I battibecchi televisivi e le schermaglie social sono più prevedibili di un fotoromanzo.

Se la satira - strumento principe del rovesciamento tra le parti - oggi ha un senso, sarebbe quello di rappresentare un Di Maio a cui non finiscono addosso i dossier chiave della politica globale, oppure un De Luca che non sbraita per forza di cose contro le miserie dei suoi stessi elettori, un Vannacci che non compie pericolosi excursus nel campo dell’antropologia, un Renzi che onora costi quel che costi la parola data, un Calenda che non sbrocca, un Lollobrigida che non fa fermare i treni e un Salvini che non promette mari e ponti.

Ma, a questo punto, sarebbe ancora satira? Forse sarebbe utopia, ed è tutta un’altra storia. Perché l’utopia, a differenza della satira, bisogna meritarsela con le armi del pensiero e dell’impegno sociale.

Potrebbe tuttavia essere un utile esercizio domandarsi per quale ragione la satira - la grande e libera satira nel suo periodo d’oro - non ha saputo vedere o presagire nulla di tutto questo.

Un’ipotesi potrebbe essere che era troppo impegnata a canzonare il già canzonato, a imboccare quella strada di mainstream che presto o tardi condanna ogni grande dileggiatore.

Un’altra ipotesi è che (soprattutto dal berlusconismo in poi) si sia presa fin troppo sul serio, imbracciando le armi della militanza e perdendo l’unico vero credito che un giullare di corte può vantare: quel brivido lungo la schiena di chi sa che può colpire tutti, indistintamente. Senza motivo, senza permesso, senza appartenenze.

Una terza ipotesi è che la società si stesse già trasformando in senso narcisista, amorale, triviale, e che non fosse poi così interessata alla salubre risata della satira, quanto piuttosto alla derisione volgare e alla demolizione controllata dell’altro da sé.

La quarta ipotesi è che tutte e tre le ipotesi siano vere.

Se esistesse una macchina del tempo, si potrebbe tornare a quella sera di fine giugno del ‘59, quando un geniale Ugo Tognazzi ironizzò sul capitombolo del presidente Gronchi e metà del Paese ruzzolò davvero per lo stupore. E’ fin troppo facile oggi, alla luce della storiografia che inquadra le mire presidenzialiste di Gronchi e il modello francese, cogliere il tremendo contrappasso di chi finisce a gambe all’aria proprio di fronte a De Gaulle. La straordinaria vena di Tognazzi consacra un istante di satira che è al contempo – direbbe lui stesso - fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione.

Da quel momento in poi, a vederla con la lente del nostro tempo, è forse (con poche eccezioni, quale appunto Forattini) un’eterna caduta verso il conformismo comico e, a tratti, il bullismo mediatico.

Dal che si desume che la satira italiana sia stata, negli ultimi decenni e in riferimento al progressivo scadere della classe politica e dei suoi stessi elettori, come i famosi primati della storiella. Non ha visto, non ha sentito, non ha parlato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA